![]() 「ヘヤー・インディアンとその世界」

「ヘヤー・インディアンとその世界」

原ひろ子著 平凡社 より引用

![]()

|

第一の短所は、私が女性であることだ。私が男性の調査者であったなら、ムースや カリブを追いかける狩猟の旅に同行したであろうが、この点は残念ながら断念した。 しかし、働き者で、罠猟や鉄砲の名人であったメリーと暮らしたおかげで、ヘヤー・ インディアンの女性の示す個人差や、どの人にも共通に見られるたくましさを味わう ことができた。そして、狩猟の旅に同行しなかった分だけじっとテントにいる時間が 長かった故に、多くの旅するヘヤー・インディアンが私のテントに立ち寄ることになり、 それだけにたくさんの話を聞くことができた。本書で描いた男性のムース猟やカリブ 猟は、ヘヤー・インディアンの男性たちが私に語ってくれたことに拠っている。(中略) 私のヘヤー・インディアン調査の第二の短所は、私が未婚であったことである。性生 活に関することがらで、もっと突っ込んで聞いておくべきだったことが、充分に聞けて いない。これらの大きな短所に対して、長所としては、私がヘヤー・インディアンの 「夢の世界」について「話のできる人」だとヘヤー・インディアンの人々が考えてくれ るようになれたことであった。北アサバスカン亜族を研究している欧米人の調査者 でたった11ヶ月ほどの調査期間中に、「夢の世界」について聞き取りのできた人は、 ひじょうに少ない。長年にわたってくり返し同じ部族を調査している研究者のなかに は、「夢の世界」についての研究ができていた人もあるが、ヘヤー・インディアンに関 しては、今のところ私だけが、彼らの文化の核心ともいえる「夢の世界」に迫ること ができた。これは、私が木にも山にも水にも超自然の力が宿るとする日本人にとっ てのカミの世界に接しつつ育ったおかげかと思う。ユダヤ教やキリスト教などのよう に絶対神を信じる文化に育った研究者たちは、いくら「自分は無神論者で、もはや ユダヤ教とは関係ない人生を送っているのだ」といっていても、なかなか、「人とその 個人の守護霊との相対的な関係」や、「夢の世界での体験の方が、現の世界での 体験よりも価値が高い」とするヘヤー・インディアンの世界を感じとることは、困難で あるようだ。私の後に調査に入った前述のジョエル・サヴィシンスキーは、「ヒロコの 報告書を読んで、自分はシャーマニズムと夢に関する調査は断念することに決めた うえで、調査をはじめたのだ」と私に述懐していた。異なる文化的背景をもつ研究者 たちが、一つの特定の文化を研究して、その成果を相互に比較検討する意義は、 このようなところにも存在するといえよう。

|

|

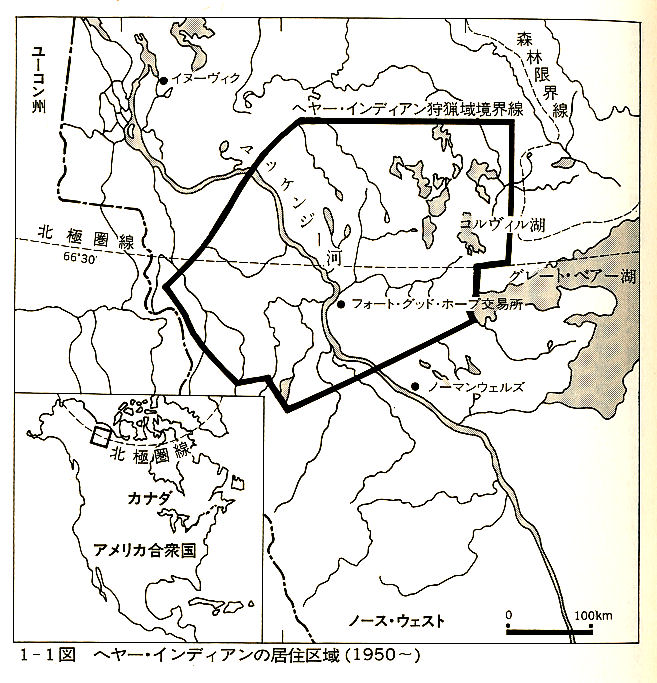

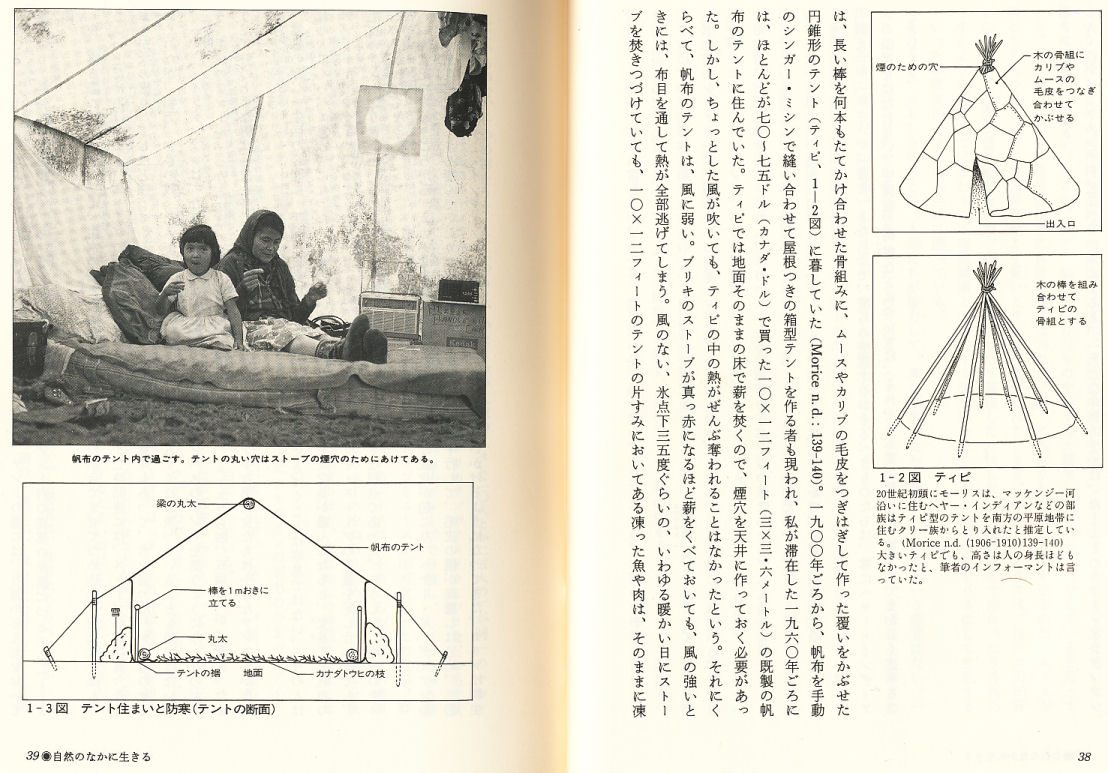

序章 第一章 自然のなかに生きる 1 ヘヤー・インディアンとは 2 寒さと人間 3 飢えと人間 4 獲物と人間

第二章 人生は旅である 1 夏は一年のはじまり 2 マイ・カントリー 3 ヘヤー狩猟場の変遷

第三章 キャンプの生活 1 ものうい夏と生命感にあるれる秋 2 夏のフィッシュ・キャンプ 3 冬のキャンプと罠猟

第四章 食料を得るための労力

第五章 流動的な人間関係 1 テント仲間とキャンプ仲間の流動性 2 キャンプ仲間の形成と分かち合い 3 極小化された男女の分業とテント仲間 4 養子と流動的な親子関係

第六章 人間関係の諸カテゴリー 1 万人に「父母」がある 2 ヘヤー社会における「家族」の概念・・・・「ミウチ」について 3 「ツレアイ」・・・・結婚と性 4 「シンルイ」と「他人」の再生産過程

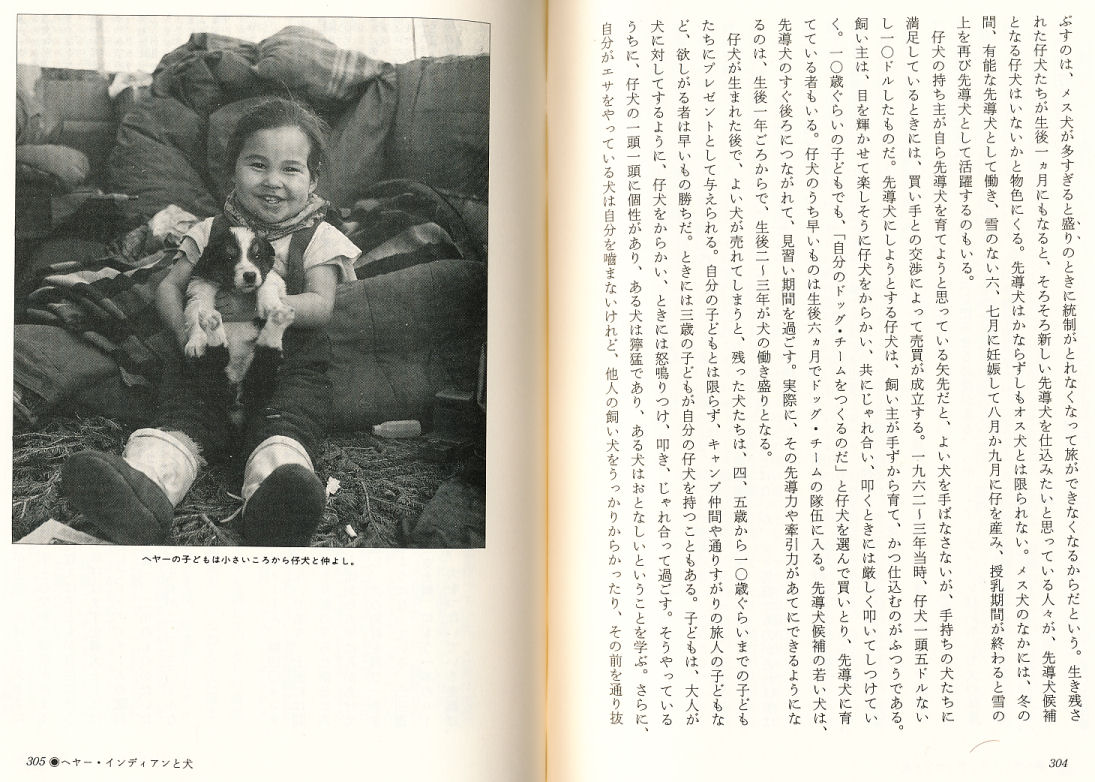

第七章 ヘヤー・インディアンと犬 1 運搬作業と犬 2 犬への心理的依存

第八章 人は一人で生きるのだ・・・・その日常性 1 最小限のリーダーシップ 2 ものは自らおぼえるもの 3 夢と守護霊 4 やるせなさへの処方箋

第九章 病と死・・・・「人と共にある」とき 1 外傷と疾患 2 死と再生

第十章 ヘヤー文化とシャーマニズム 1 シャーマンの能力とその相似性 2 リーダーとしてのシャーマン

第十一章 白人の世界とヘヤー・インディアン 1 1800年以降の生活の変化 2 ヘヤー・インディアンから見た白人 3 コルヴィル湖地域のキャンプの復活 4 スノーモビルの導入

第十二章 ヘヤー・インディアンの位置づけ 1 ヘヤー・インディアンの先史時代 2 地球上の狩猟採集民 3 狩猟採集民にとっての自然環境と文化

終章 私とヘヤー・インディアンの調査 私のヘヤー・インディアン調査の短所と長所 本書ができるまでの長い道のり あとがき

|