![]() �u�V���[�k�E���F�[���Ō�̓��X�v

�u�V���[�k�E���F�[���Ō�̓��X�v

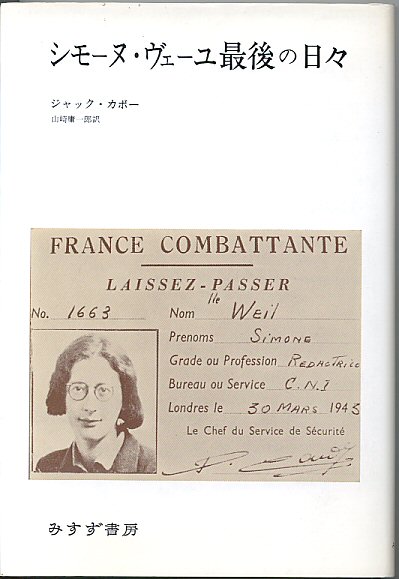

�W���b�N�E�J�{�[���@�R��f��Y��@�݂������[�@�����p

![]()

�{�������p �R���悶�̂ڂ�A�Â��Ă����̓������ǂ�Ȃ���A�ޏ��͂����̓����̂ЂƂЂƂ� �ɂ����āA���Ȃ����A���Ȃ����A���Ȃ������o���Ă����B�����A�ړI�n�ɂ��ǂ���� ���錻�݁A����炷�ׂĂ͒P��������Ă���悤�Ɏv����̂����A���S�݂̂��s���� ����B���̂܂�������Ă�����݂͂��������a�����߂Ă���B�Ȃ��Ȃ�I�ǂɋ߂Â��� ���邩��ł���B�r �V���[�k�E���F�[���̎v�z�͂����ꂽ�f���̂��ӎ��̃h���}�Ƃ������ׂ����̂ł���A���̔��W �͋����ׂ���ѐ���L���Ă���B�ޏ��ɂ����Ă͎v���Ǝ��H�����������������т�������̂� �Ȃ��Ă���A���ʂ̔��W�𗝉����邽�߂ɂ́A���̐��U��m�邱�Ƃ��s���ł��낤�B�{���͐� �Ɋ��s����A�ŗǂ̓`�L�ƕ]�����ꂽ�A�������҂ɂ��u�V���[�k�E���F�[���`�v�̕⑫���Ȃ����� �ł���B 1942�N6�����}���Z�C���o�`����A�j���[���[�N���o�āA���N8���ɖS���惍���h���Ŕߌ��̎��� ������܂ł�15�����Ԃ́A���F�[���̍ő�̕��w�I�����̎����ł������B���F�[���̎v�z�� �Ǝ����ւ̐[�������ƁA�k���Ȏ����E�،��N�W���琶�܂ꂽ�{���́A���̍Ō�̓��X�Ɍ��� ���āA�Z���肵���U��ʂ��Ă˂ɐ^���݂̂�Nj������H�L�̍��̓��ʂ̃h���}��`���o���B |

�{����蔲�����p �a�l�͑����t�����X�̂ق��ɊJ���Ă��邱�Ƃ����B�x�b�h�ԍ���107�ŁA�������~�`��ɂȂ�� �ł���a���������̓�K�ɂ������B�������̘L�����炻���ɋ߂Â����Ƃ��ł����B�O���ɂ́A�^�� ���������ŕ�����ꂽ�Ő����Ђ낪��A���̓��͌������������ʼn����ꂽ�L���q��܂ŐL�тĂ� ���B�������W�]�́A���̂��Ȃ��A������I���ʂ����n�\�ƁA���܂��������ɁA�����h�����_�����Y�� �𑖂��Ԃ̉������Ȃт�������n�Ƃ̂ق��ɂЂ낪���Ă����B�����āA�Ȃ��炩�ȌX���Ȃ����� �������̋u���A�q��Ə����Ȃ��ؗ������݂���Ȃ����A�n�����܂ŁA�������ɒi���Ȃ��Ȃ��� �Â��Ă����B ��n�Ƌ�Ƃ��ڂ��������̗ː��̂��Ȃ��ɁA�V���[�k�E���F�[���́A���O�̓W�]�Ɖߋ��̂Ȃ��ŘA�Ȃ� �����t�����X�̓c�����v���`�����Ƃ��ł����͂��ł���B���Ȃ킿�A�ޏ������������������T���� �}���E�h�E���E�����h�̖q��A�[���s�����������t�L�������E�h�E�O�����̔_��A�����E�݂̐܂ɒn�ʂ� �����ɉ��ɂȂ炸�ɂ͂����Ȃ������T�����W�����A���E�h�E�y�C�����̕��������B����ɂ܂��A����� �S������i�̂��Ȃ��ɂ́A�����炭�A���̐��̂��̂ł͂Ȃ����̂Ȃ��ɁA���܂�ޏ���҂��Ă��� ���邶�����ĘA��čs���Ă��ꂽ�s�����������t����Ȃ��߂����Ƃ̂���A�s�ޖ�g����t��A �s�D����ׂ��낵�Ă���t�͂������邩�̓s�s�����������Ƃ��낤�B �H����ێ悵�Ȃ����߂ɁA�V���[�k�E���F�[���̗̑͂͋}���ɐ����Ă������B�����ޏ����������Ă� ���W���[���Y�v�l�́A�Â��َq�ȂǂŐH�~�������낤�Ƃ������A���ʂ̃V�����p�������܂��邱�Ƃ� �ł��������������B�܂��܂�������̂�H�ׂ�����Ȃ������̂����A�A�V���t�H�[�h�ֈڂ���Ă���́A ���ꂪ�������Ȃɋ��ۂ���ԓx�ɕς�����̂��B���Âɓ��������u���f���b�N���m���A�������ɂ���� �������o�[�c���m���A�ޏ��̒�R���Ȃ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���������킢�ɔ��āA�ނ�͔ޏ� �̎v���Ƃ���ɂ��邱�Ƃ��A���Ȃ킿�H�ׂȂ����Ƃ��������̂ł���B ���̋��͎��̐鍐�Ƃ��Ȃ��������B�������Ȃ���A�t�����X�l�̐H�Ǝ�����Ƃ��ɗ̂��������Ƃ��� ���̈ӎu�́A�V���[�k�E���F�[���ɂƂ��āA����A�v���I���Ȃ��Ƃ���𐳓�����������ƂȂ��Ă����B �ޏ����ꂵ��ł����H�v�����̕a�I���ʂ́A�˂ɔޏ��̐��_�ł������]���̐��_�Ƒ��悳��āA �������̂ꂪ�̂���ł�����ނ̎���ޏ��ɗ^���邱�Ƃɖ𗧂����̂��B�����͑��l�������邽 �߂Ɏ���ł䂭�̂��Ǝv���Ă����̂ł͂���܂����H ��t�����́A�̗p���ꂽ�����ɂ��A�\������邻�̌��ʂɂ����ӂ�Ȃ������B�ǂ����݂��Z�� �������Ԃ���������Ă��Ȃ����҂ɂ������āA������i�E�E�E����͌��ʂ��^�킵���A�ނ炪�������� �p���Ȃ����u�������E�E�E�ɑi���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����̈�w�ʼn\�������B��̎��Õ��@�� ����C����ޏ������ۂ����Ƃ��A���Ԃ��̂��Ȃ����肪���łɃ~�h���Z�b�N�X�ɂ����ĂȂ���� ���܂��Ă����̂��B���܂ƂȂ��ẮA�O�ȓI���u���l����ɂ͔ޏ��͂��܂�ɂ����サ�Ă����B�����āA �Ȃɂ��̂����ޏ����~�����Ƃ͂ł��Ȃ������̂��B �܂��Ȃ��ޏ��́A�قƂ�ǂ��������Ă���Ƃ�������ۂ�^����悤�ɂȂ�B�قƂ�nj����������Ƃ� �ł��Ȃ��B8��22���̓��j���A�N���]���v�l���������ɂ���Ă������A���̐܃V���[�k�E���F�[���́A ���Ⴊ�����̃s���[���������Ă����悤�ɂ��̂�ł���B�u�˂��A�ꂪ�����Ă���Ă����悤�� ���Ⴊ�����̃s���[����B����Ȃ炫���ƐH�ׂ����E�E�E�B�v�@���̂˂����̓N���]���v�l�����������A �v�l�͂������ł���ɉ����悤�Ƃ����B�������V���[�k�E���F�[���͂������������H�ׂ悤�Ƃ͂��� �������B �V���[�k�E�f�[�c�����Ȃ����ɔޏ����������Ă��邪�A�ޏ��͂��̂悤�ȕʂ�̌��t���q�ׂĂ���B �u���Ȃ����킽���Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�_���܂��ق������Ȃ����z��Ȃ́B�ł��A�킽���̂ق��́A�������� �ق��ꂽ�܂܂ł��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��B���킹���āA�ЂƂɂ����͂������́B�v ����͑��債�������B8��24���̉Ηj���A���10�����ɐÂ��ɔޏ��͑�������������B |

�܂�����

�j���[���[�N�A����у����h���ɂ�����V���[�k�E���F�[�� �}���Z�C���o���i�P�X�S�Q�N�T���P�S���j �j���[���[�N�i�V���U������P�P���X���j

�����h���i�P�X�S�Q�N�P�Q���P�S������P�X�S�R�N�W���P�V���j ���R�t�����X�R�̂��Ƃ� �C�M���X�̔��� �S�����ʂĂ��Ȃ����̂ƂȂ�Ƃ� �~�h���Z�b�N�X�a�@�i�S���P�T������W���P�V���j

�A�V���t�H�[�h�i�P�X�S�R�N�W���P�V������W���Q�S���j

���� �T�@��������ђ��ŗp����ꂽ���L��

�U�@�}���Z�C���o����Ɏ��M���ꂽ�V���[�k�E���F�[���̒��� �`�@�}���Z�C������j���[���[�N�Ɍ��������̓r�� �a�@�j���[���[�N�ɂ����� �b�@�����h���ɉ�����

�V�@�V���[�k�E���F�[���Ɋւ��錤���� |

�{���@��҂��Ƃ����@�����p

���U��ʂ��Đ^���̂ݒNj������B�������ޏ��̂����^���́A�u�����ȈӖ��ł͒m���̗̈� �ł���v�Ɠ����ɁA�u�^���������̂Ƃ���ɂ���Ƃ���A����͊O�����炾������B�� ��͂��ł��_���炭��v���̂Ƃ��ĂƂ炦���Ă���B���Ȃ킿�A�s�m�_�Ȃ����͉��� �I�s�M�Ƃ����O��o�������ޏ��́A����ɂ����ẮA�^���ɂ�������m���̊W ������߂ďd�����A�A�v���I���Ȃ��́A�Î��I�Ȃ��́A���o�I�Ȃ��̂̂��ׂĂ����ۂ��A�� ����m�I�\���̒T���ɐ�������q�����̂ł��邪�A�����ɂ����ẮA�_���璼�ڂ� �������Ă���^���ɂ��ẮA��]�A���ӁA���]�̌��͂�M���A���̌��͂́A[�m�I]�^�� �̗̈�ł͖����ł���ƍl���Ă����B�����āA���̌l�I���ꂩ��ł����Ă�ꂽ���� �́A�m���ƐS��Ƃ̑o���̎�������ۏႵ�A�O�҂ɂ������Ă��`��ɂ�����قǂ̉��� �Ȕ����������A��҂ɂ������Ă͒��قƑҋ@�����������̂ł��邪�A���̂悤�Ȍ��i�ȓ� ���@�̐���͂Ƃ������Ƃ��āA�ޏ��ɂ��邩����A�S��̒����ւ̌[���A���Ȃ킿�A �p�X�J���̂���ɂ���r���ׂ��L���X�g�o���ւƒʂ��Ă��邱�Ƃ͎����ł���B�������A �ޏ��ɂ����ẮA���̑̌��Ȍ���A���͂Ȓm���̓����́A�����Ζ����ɓ˂�������� ������A�����˂������悤�Ƃ��āA���̊�������߂邱�Ƃ��Ȃ��������A���̃��_������ �̌ł����Ȃ��́A�M���������閵���ɓ��ݖ����̈�A�Ȃ����A����̌��ЁA���`�A ��ՁA�~����߂�����ɂ��āA�������ē�������悤�Ƃ͂��Ȃ������̂ł���B�Ƃ��� �ŁA���̂悤�ȍŌ�̐S�킪�����Ȃ��Ă䂭�����́A�}���Z�C������j���[���[�N�A���� �Ƀ����h���Əꏊ���ڂ��Ȃ���A�V���[�k�E���F�[�����S�g���C��ւ炵�A���Ɍ������Ĉ꒼ ���ɂ����݂����������ł�����B����ʂ��āA�_�̑ދ��̌��ʂƂ��ďd�݂͂̂� �x�z���邱�ƂɂȂ������E�i�p�X�J���Ȃ�t�ɁA���߂ɂ��_�Ȃ��ߎS���̐��E�ƌ����� ���낤�j�́A���Ɛ��`�Ƃ͖����̗͂̃��J�j�X���ɂ���āA�܂��܂����̎c�E�������݉� ���������B���āA���[�}�鍑�̔ƍߓI�\�͂̂��ׂĂ��L���X�g�ɓ˂�������A�� �̏\���˂ɂ����ď����ȋꂵ�݂Ɖ������悤�ɁA�V���[�k�E���F�[�����܂��A�̗͂}���� �ꂵ�ސl�тƂ̕s�K�Ɠ��ꉻ���悤�Ƃ��ăt�����X�{���h�������X�ɒQ�肵�A���ꂪ���� �����ƁA�H�v�����ƕa���Ƃɂ���Ĉꋓ�Ɏ��̂Ȃ��ɗ�������ł䂭�̂ł���B���̎� ���܂��ɂ����Ō�̎����A�ޏ��̌����ɔ@���ɂ���������悤�ɁA�ޏ��̒m�I���� �̏K���I���J�j�X���́A��̈�E�Ƃ��ĂԂׂ����̂��Ȃ���A�Ƃ��ɂ͉����s�� �\�Ȑ_�w�I�����߂�����I�ȕ��͋C�̂Ȃ��ŁA������Ƃ��ĉ^�����Ă��������m ��Ȃ��B�������̔��ʂŁA�ޏ������H�����u���̋��C�v�́A�����Ă䂭���̂̂Ȃ��Ŏ��� �̔��������X�ɕ����Ă䂫�A�ޏ��̐S��͈ӎ��������Đ_�ɖ�������Ă��Ȃ������Ƃ� ��ɒf��������ł��낤���B�^�ɓ��I�Ȍ��͗������錠���͂Ȃ��Ƃ����ӌ��������҂� �͂�����\�����Ă��邪�A�����͖{���̂Ȃ��ɁA�ȏ�̐��ɉ��������߂̕����� �����������Ƃ��ł��邵�A���̕����́A���F�[���̕�I�����ɂ��d�v�Ȉ��q�ƂȂ肤�� ���̂ƍl������B���̓_�́A�M�d�ȐV�����ƒ�o�ƂȂ��ŁA�{���̖Y��Ă͂Ȃ�� ���l�ł��낤�B |