![]() 「魔法としての言葉」

「魔法としての言葉」

アメリカ・インディアンの口承詩

金関寿夫 著 思潮社より

現在この文献は「アメリカ・インディアン口承詩 魔法としての言葉」という題で

平凡社ライブラリーから出版されている。

|

生活の中に根をおろしたものであるが故に、言霊を抱き、偉大な精霊(グレート・ スピリット)と交わる意味を兼ね備えていたのだろう。現在この文献は「アメリカ・ インディアン口承詩 魔法としての言葉」という題で平凡社ライブラリーから出版 されている。 (K.K)

|

![]()

|

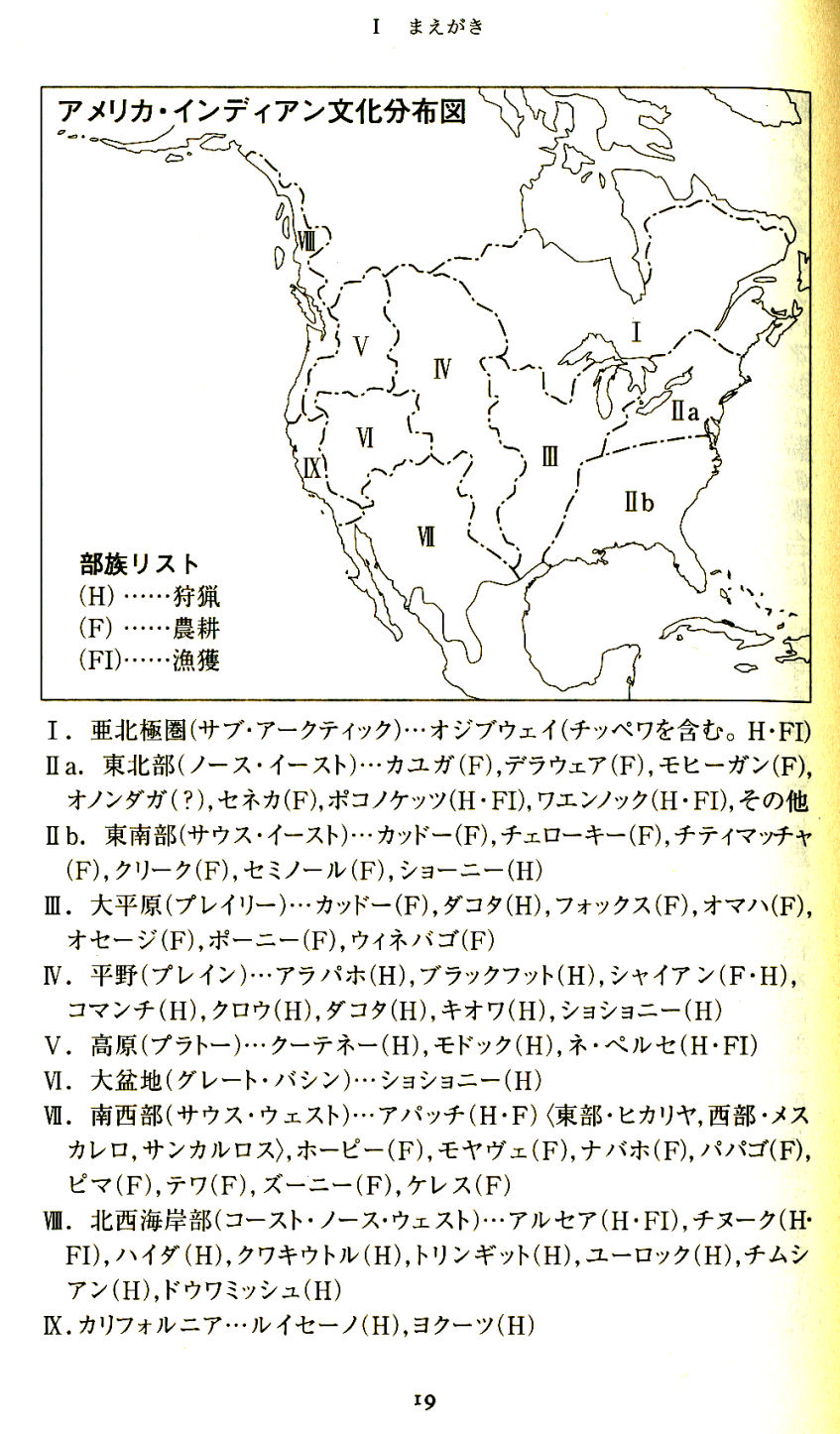

そもそも私に、インディアンの口承詩の存在を教えてくれたのは、詩人のゲイリー・ スナイダーである。彼は1974年「亀の島」(サカキ・ナナオの邦訳がある)でピュー リッツァー賞を受賞、いまではアメリカで一番影響力の強い詩人の一人だが、日本 で臨済禅の修業を8年間もして、1982年、カリフォルニア州、シエラ・ネヴァダ山麓 の自分の地所のなかに堂々たる禅堂を建て、いまもたくさんの仲間といっしょに禅 の修行を続けている。スナイダーは大学時代に人類学、民俗学も勉強しただけあっ て、アメリカ・インディアンの神話や文学に詳しく、カリフォルニア・インディアンの習俗 にも通じている。また試作を通じて、あるいは実地に、環境保護運動にも深くコミット している。私は1973年、彼の家に一夏滞在したことがあるが、そのときスナイダー に、インディアンの口承詩の話を聞いたり、白人の人類学者や詩人が英訳したもの を読ませてもらったりしているうちに、そのとりこになったのだ。そしてそのとき、私に 一番強い印象を与えたのは、ある夕方コヨーテ(アメリカ種の狼)の遠吠えを聞いた あと、彼が私にいった言葉である。「カリフォルニアのインディアンは、コヨーテの声 は、地霊の声だと信じているんだよ」。「地霊」。この言葉が、それ以後私の耳にくっ ついて離れなくなった。あらゆる国の文学は、もともと「地霊」に動かされてできたもの だろう。だがアメリカ文学は、長いこと自分の「根」を、アメリカ大陸ではなく、遠くヨー ロッパに求めていた。詩人のエズラ・パウンド、T・S・エリオットなどが、自分自身を、 ホメロス、ダンテ、エリザベス朝の英文学などの伝統に結びつけようとしたのは、周知 のとおりである。だがいまやアメリカの文学が、ヨーロッパではなく、彼らが住みついた 北米大陸の広野に根を下ろしておよそ300年。だからそれがいくぶんでも、その「土地 の霊」に動かされていないはずはないのである。少なくともスナイダーをはじめ、ある タイプの詩人たちは、文学だけではなく、いまや北米大陸の文化全体が、このもっとも 古い「根」に同化しつつある、というふうに感じ始めている。スナイダーだけでなく、197 0年に死んだチャールズ・オルスン、いまも健在のロバート・クリーリー、ロバート・ブライ、 ジェローム・ローゼンバーグなどは、詩人とは、多かれ少なかれ呪術師(シャーマン)で あり、そして詩とは究極的に「治癒」のために存在する、と考える。はからずもインディアン と、まったく同じ考え方に行き着いたわけである。そうするとアメリカ・インディアンの文学 とは、ほかでもなく彼らの、文字どおりの「古典」、と考えてもいいのかも知れない。単に いわば民俗学的骨董の断片などではけっしてないのである。私は読者諸氏が、そういう ことも念頭において、この詩集を読んでくださることを望んでいる。

|

|

ああ わたしたちの大地の母ああわたしたちの大空の父よ わたしたちは あなたがたの子供 疲れた背中に あなたがたへの贈り物を背負ってやってきました だからどうかわたしたちの母 わたしたちの父よ わたしたちに光りの衣服を織ってください

朝の白い光りを縦糸にして 夕方の赤い光りを横糸にして 降る雨を縁ぶさにして 空にかかる虹を縁どりにして

わたしたちに光りの衣服を織ってください それを着てわたしたちは 鳥の歌う森 みどりの草原を 行くでしょう

|

|

本書より引用

インディアンにとっては、文学はもっと生活に密着したもの、実用的、かつ 機能的なものだったことである。シャーマン、あるいはメディスン・マンに よって歌われる歌は、しばしば病気を治癒するための呪いであった。戦い に赴く前に歌う戦勝祈願の歌、豊作を祈る歌、雨乞いの歌、狩りの獲物を 祈願する歌があり、また恋人を得るための歌、そしてイニシエーション、 鎮魂の歌などがあった。そしてそれらは、すべて「実用」という目的を持っ ていたのである。実用とは言っても、それには宗教、ないし神話の裏付け があってのことである。すなわち、宇宙の目に見えない霊と交流したり 対抗したりする、超自然の能力を獲得するための、いわば呪術的な媒介 として、歌(時には物語)はあったのだ。近代人のように、詩人の魂の 個人的な叫びとか、言語美の表現だとかいう動機でもって、「詩作する」 のとは、全く異質の行為、つまり「文学」以前の行為なのである。言いか えると、詩作は知的行為ではなく、ヴィジョンを見て、それを言葉にする ことにほかならなかった。アリス・C・フレッチャーという研究家は、ここ のところの事情を、次のように説明している。「(アメリカ・インディアン の)歌とは、人間と宇宙の中の目に見えない存在との間に交わされる 伝達の手段なのだ。」

|