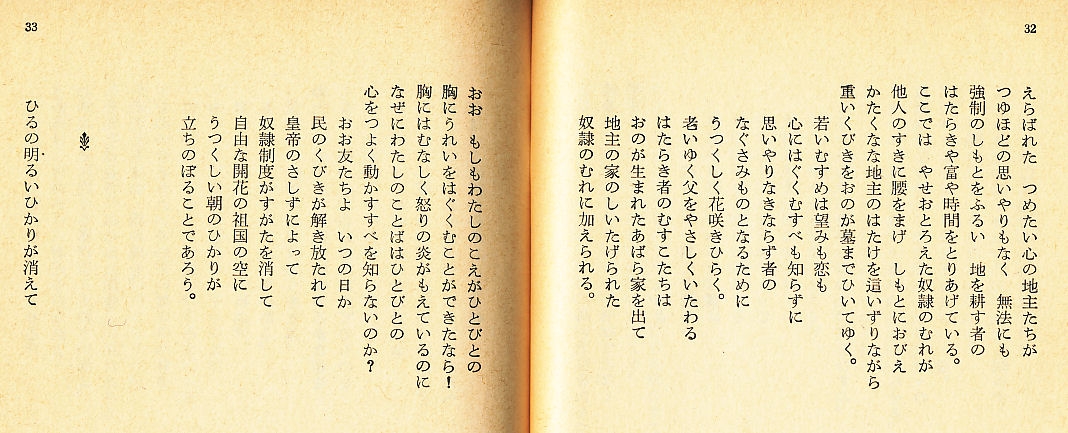

「プーシキン詩集」

金子幸彦訳 岩波書店より引用

![]()

|

プーシキンはロシアの国民詩人とされている。むかしからロシア人はプーシキンの作品 のなかに自分たちの喜びや悲しみの、また国民的理想の表現を見いだしてきたと言わ れる。この詩人の喜びや悲しみや憧れはだれにもよく理解できるばかりでなく、だれでも それらの感情をたいへん貴重なものと思うだろう。

プーシキンの時代は幸福な時代ではなかった。彼の生活も幸福なものではなかった。 しかし彼の作品のなかにときに深い悲しみの影がさしたとしても、それはけっして人間へ の絶望ではない。彼はいつも生活の喜びへの期待を失わなかった。彼の悲しみのなか には地上における正しいもの、美しいものをゆがめ亡ぼそうとするものへの、つよい抗議 がある。彼は自分が悲しみのなかにあるときに、世界が亡びてしまえばいいとは考えな いし、自分が喜びのなかにあるとき、すべての者とその喜びを分かちたいと思う。それゆ え彼は自分だけのための自由や他人を犠牲にしての幸福を求めようとする者と和解する ことだできなかった。

平明簡潔な、彼の詩に共通の色調は人の心の飾らぬ美しさであり、魂をいたわる人間ら しさであると言うことができよう。彼みずから、人々の胸に善良な思いを呼びおこし、きび しい時代に自由をたたえたことに、詩人としてのたかい誇りを感じていた。批評家ベリン スキイが「プーシキンの作品は読者の心に人間らしい感情をはぐくむ上にきわめて多くの 寄与をする」と語り、また「ロシアの詩人のうちプーシキンほど青年の教育者として、わかい 感情の育成者として大きな役割をはたしうる詩人はいない」とのべているのも彼の作品の 右にのびたような性格を指摘したのである。

(中略)

1836年ごろからプーシキンの妻とひとりの近衛士官との関係が人々のうわさにのぼるよう になる。その士官はプーシキンの敵たちにそそのかされていたので、詩人の妻にたいする その求愛は無遠慮なものであった。ペテルブルクの社交界にはプーシキンにたいする侮蔑 的なうわさがたえまなく流布され、彼のもとにはこの問題について彼をあざける、多くの無名 の手紙がとどけられた。決闘は避けがたいものに思われた。彼を救おうとする友人たちの 努力はいずれも実をむすばなかった。皇帝もすべてのことを知っていたが、悲劇をふせぐた めのどんな処置もとらなかった。

ついにプーシキンとその士官との決闘は1837年の2月、ペテルブルク郊外の、雪のふかい 林のなかで行なわれた。その結果プーシキンは重傷を負い、2日ののちにその37年の生涯 を終えた。彼が重傷を負ったという知らせがペテルブルク市内につたえられると、不安にみ たされた多くの人々が彼の家をとりかこんだ。詩人の死が発表されたとき、その遺骸にわか れを告げるために、群集はくびすをついで彼の家をおとずれ、通りにあふれた。その数は5万 人に達した。

声なき国民がどれほどこの詩人を愛していたかがこのときになってわかった。カラムジーンの むすめエカテリーナ・メシチュールスカヤ公爵夫人はつたえる。「・・・・彼の遺骸が家におかれ てあった3日のあいだ、あらゆる年齢あらゆる職業の人々が、灰色の群集をなして、たえまな く彼の柩をとりかこんだ。女、子供、学生、羊の毛皮外套を着た下層の人たち、あるいはぼろ をまとった人たちまでが愛する国民詩人にわかれを告げるためにおとずれた。これらの下層の 人たちの弔問を感動の念をいだかないで見ることはできなかった。」

プーシキンの死後キュヘリベッケルが彼の思い出にささげる詩のなかで、「若きアキレスの ごとく戦いのさなかにたおれたる者に栄光あれ」と書いている。まとこにプーシキンは自分の 芸術を守るためのたたかいのなかでたおれた。彼は国民の過去と現在のすがたをえがき 出し、未来への理想をさし示した。彼は19世紀はじめのロシアに突如として出現して、それ 以前のロシア文化を集大成するとともに先進諸国の文化的発展の成果をも一挙に自分の おのにしてしまった感がある。彼は文学のほとんどすべての領域にわたって、後代の不動 のいしずえとなるような作品をつくるとともに、ロシア文語の改革の事業を完成した。

トゥルゲーネフが1880年にモスクワにおけるプーシキン記念像除幕式における演説のなか でのべたように、プーシキン以後のロシアの文学者たちは彼の仕事をうけついでこれを発展 させるほかなかった。すなわち彼の影響をこばむことも彼の文学の価値を否定することもで きなかった。もとよりそれは不可能なことであるばかりでなく、必要のないことであった。「わ れわれはすべてプーシキンから出発している」とドストエフスキイは書いた。プーシキン以後 のロシアの文学者たちは彼の事業の継承者となるために努力してきたのである。

|

![]()

アレクサンドル・プーシキン - Wikipedia より以下、抜粋引用。 アレクサンドル・セルゲーヴィチ・プーシキン 1799年6月6日(旧暦5月26日) - 1837年2月10日(旧暦1月29日))は、ロシアの詩人・作家。ロシア近代文学の嚆矢とされる。 モスクワに出生。父親は由緒ある家柄のロシアの地主貴族。母親の祖父アブラム・ペトロヴィチ・ガンニバルは、ピョートル1世 に寵愛された黒人奴隷上がりのエリート軍人であった。おじのワシーリイ・リヴォーヴィチ(英語版)は詩人であり、カラムジンや ドミートリエフ(英語版)などの当時の詩人らがプーシキン家に出入りしていた。プーシキンは早くから文学に親しみ、また乳母 はロシアの民話や民謡に詳しく、彼に影響を与えた。ペテルブルク郊外のツァールスコエ・セロー(現在はプーシキンと呼ばれる) にあったリツェイ(学習院)での公開試験で朗読した自作の詩『ツァールスコエ・セローの思い出』が、デルジャーヴィンに認めら れる。これを機に、その才能はロシアの文学界に広く知られるところとなった。1820年、最初の長編詩『ルスラーンとリュドミーラ』 を発表。 次第に政治色を帯びた詩を発表するようになり、文学的急進派の代弁者となっていった。それを疎んだ政府は、1820年に彼を キシニョフへ送る。1823年までキシニョフに留まった。その間、夏にカフカース(コーカサス)とクリミアに旅して長編詩『コーカサス の虜(ロシア語版)』(露: Кавказский пленник、英: Prisoner of the Caucasus)や『バフチサライの泉』を書き、 高い評価を得た。 1823年にはオデッサに移り住むが、再び政府と衝突し、1824年に両親の住む北ロシア、プスコフ県ミハイロフスコエ村に送られる。 この時期にシェークスピアを愛読し、『ボリス・ゴドゥノフ(英語版)』などの戯曲を書いている。1826年、皇帝ニコライ1世への嘆願 が認められてペテルブルクに戻る。しかし、1825年に起こったデカブリストの蜂起の後の締め付けのために、デカブリスト(十二月 党員)に友人をもつプーシキンは、北ロシアにいた時期に書いた『ボリス・ゴドゥノフ(英語版)』などの詩を発表することが許されず、 政府の監視のもと、窮屈な生活を余儀なくされる。ニコライの創設した秘密警察である皇帝官房第三課は、長官アレクサンドル・ ベンケンドルフ伯爵のもとでプーシキンへの監視を行った。結婚の前年の1830年には、ボルジノ(ロシア語版)にてロシア初の 短篇小説集『ベールキン物語(ロシア語版、英語版)』、叙事詩『コロムナの家(ロシア語版)』、『ヌーリン伯爵(ロシア語版)』、韻文 小説『エヴゲーニイ・オネーギン』を完成する。 1831年、ナターリア・ゴンチャロワと結婚。プーシキンとナターリアの間には、1832年に小説『アンナ・カレーニナ』のモデルとして 知られる長女マリア(ロシア語版)、1833年に長男アレクサンドル、1835年に次男グリゴリー、1836年に次女ナターリア(孫は ゾフィー・フォン・メーレンベルク)の、計2男2女が生まれた。 1833年、オラルとオレンブルクを訪問。 1836年、雑誌『同時代人』を創刊。ニコライ1世の強権的な専制政治の圧政下、検閲や発禁処分など言論への弾圧に反発した。 同年11月、『大尉の娘』を第4号に発表。その後、低位の階級を与えられ帝室への出入りを許されるが、この申し出を、名うての 美人で、密かに慕う者が多かったと言われる妻ナターリアを帝室に出入りさせるためのものとして、屈辱と受け取った。プーシキン の進歩思想を嫌った宮廷貴族達は、フランス人のジョルジュ・ダンテスをたきつけ、ナターリアに言い寄らせる。やがて、プーシキン は妻に執拗に言い寄るダンテスに決闘を挑み、1837年1月27日、ペテルブルグ北郊のチョールナヤ・レチカで決闘を行った。この 決闘で受けた傷がもとで、その2日後に息を引き取った。政治的な騒動を恐れた政府は、親しい者だけを集めて密かに葬儀を 執り行った。遺体はミハイロフスコエ付近のウスペンスキー大聖堂の墓地に埋葬された。 |

ナターリア・プーシキナ、アレクサンドル(1812年〜63年)

ブリロフ画、1831年

ナターリア・プーシキナ - Wikipedia より以下、抜粋引用。 ナターリア・プーシキナ ナターリア・ニコラエヴナ・プーシキナ=ランスカヤ(ロシア語: Наталия Николаевна Пушкина- Ланская, Natalia Nikolaevna Pushkina-Lanskaya, 1812年 - 1863年)は、ロシアの詩人アレクサンドル・プーシキン の妻。旧姓はゴンチャロワ(Гончарова / Goncharova)。 幼年時代 ナターリア・ゴンチャロワは、1812年9月8日(旧暦1812年8月28日)に、カリアン村(現在のタンボフ州)で生まれた。当時、 ゴンチャロフ家はナポレオン軍に占領されたモスクワから郊外へ避難していた(祖国戦争)。ナターリアの父はカルーガ 出身の製紙業者の末裔で、母ナターリア・ザグリャスカヤはモスクワ貴族の出であった。 ナターリアは16歳の時にアレクサンドル・プーシキンと出会った。当時、彼女はその美貌でモスクワ中に知られていた。 彼女の目を引く容姿は、スウェーデン貴族の血を引く父方の祖母から遺伝したのだといわれていた。 プーシキンとの結婚 多くの躊躇の後、母ナターリアは1830年4月にプーシキンからの求婚を承諾したが、彼女は政府が自由思想の詩人を 迫害するつもりはないことを知る前であった。ナターリアとプーシキンは1830年5月6日に公式に婚約し、結婚式の招待 状を送った。コレラの流行のために結婚式は一年延期されたが、翌1831年2月に2人は結婚した。 ナターリアは6年間の結婚生活の間に、アレクサンドル、グリゴリー、マリア(ロシア語版)(小説『アンナ・カレーニナ』の モデルとなった)、ナターリア(メレンベルク伯爵夫人。ナッサウ=ヴァイルブルク家へ嫁ぐ)の4子をもうけた。プーシキン が首都によく行くため、家族は長く田舎に住むことになり、このような生活をしながらも2人は文通をしていた。妻に宛て たプーシキンの手紙が78通現存していて、しばしば卑猥な言葉を愉快な口調で書き残しており、これらの中に恋文と 呼べるものはない。プーシキンは『マドンナ』(1830年)他数詩を妻に捧げているといわれる。彼女が夫にあてた手紙は 一通しか残っておらず、それはナターリアが実母と連名で書いたものである。 1835年、ナターリアはフランスから移住してきたジョルジュ・ダンテスと出会い、醜聞に巻き込まれた。ダンテスが彼女に 言い寄ったためにプーシキンが彼に決闘を申し込み、1837年1月27日にプーシキンは重傷を負った。このときのナター リアの振る舞いの妥当性が、夫の才能や作品よりも、高価なドレスや宝石を買うために金が欲しくて夫をたきつけていた のだと議論の的となった。 再婚 夫の死後、ナターリアはロシア皇帝ニコライ1世と非常に親しくなった。彼女が皇帝の愛妾になったと噂されたほどだった。 しかし、1843年、ナターリアは彼女の兄弟と同じ連隊に所属する士官ピョートル・ランスコイ(ロシア語版)(1799年 - 1877年) と出会い、1844年7月に、皇帝に祝福され、2人はストレルナで結婚した。ランスコイは皇帝からも目をかけられ順調な出世を し、ナターリアはランスコイとの間にエリザヴェータとソフィアを生んだ。 1863年11月26日に死去、その遺灰はアレクサンドル・ネフスキー大修道院に納められた。 |

![]()

File:Bargue The Chess Game.jpg - Wikimedia Commons