「エヴァ・デマルチク・ライブ」

wifon

|

国民からの圧倒的な得る。哀しみを湛えた表現力とほとばしる炎の情熱のライブ だが、これほど歌に感情移入出きる人は滅多にいない。 (K.K)

|

![]()

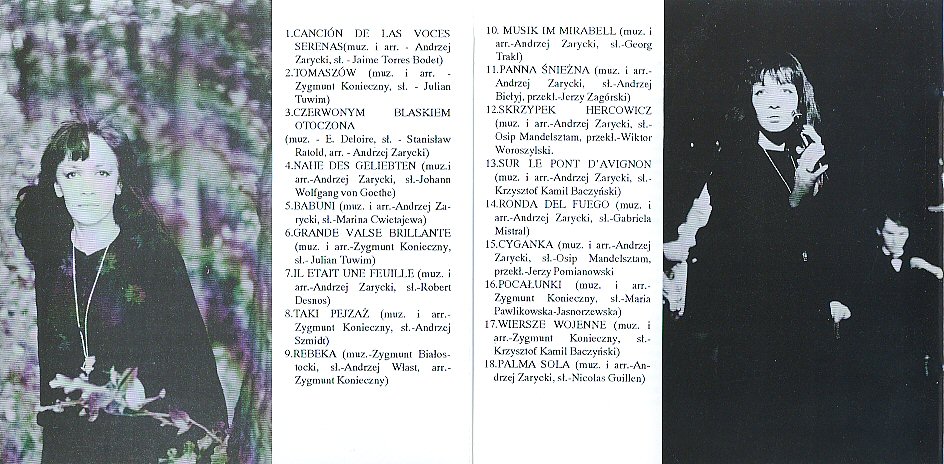

Ewa Demarczyk 1967

エヴァ・デマルチクをわたしが最初に聴いたのはラジオだった。その頃はまだ彼女を 知らなかったが、目のくらむようなテンポ、滝から落下するような言葉、言葉、言葉が 大理石の階段から撒き散らされた真珠のように思われた。その上一つ一つの言葉 がはっきりと聞き取れるのだった。そして彼女の声。それは一度聴いたらもう決して 忘れられない。それがわたしの最初の印象だった。ポーランドの音楽界に新しい時代 が生まれた。エヴァ・デマルチクは、若い作曲家たちにだけ新しい時代を開いたので はない。彼女の、自分が歌う詩を選択する姿勢そのものが、わたしたちに詩人を聴 くことを教えたのだった。それらの詩人たちは若くして戦死したり、殺害された者た ちだった。それらの若い詩人たちの残酷なまでに美しい言葉に輝きと、彼らの悲劇 の深さを表現することに成功したのだ。あのラジオの歌を聴いた日から長い年月が 経った。その間わたしは、彼女がデビューし、彼女のスタイルを作り上げたクラクフ のキャバレー「羊窟座」や他の大きなコンサートで何度も彼女に感嘆した。エヴァ・ デマルチクは、自分自身の好みに忠実であり、昔の歌に戻る。そして、その非の 打ち所のない、そして忘れることのできない声と、感嘆すべき詩の解釈でわたし たちを魅了し続けているのだ。 アンジェイ・ワイダ (「地下水道」「灰とダイヤモンド」など数々の作品で著名なポーランドの監督) 1992年6月15日 ☆キャバレーとはポーランドでは市民的芸術の場という意味である。

|

|

ポーランドの「黒衣の天使」、エヴァ・デマルチク 解説 沼野充義 CDパンフレットより引用

これほどの歌手が今まで日本に全く紹介されてなかったとは、むしろ不思議なくらいだが、 やはりポーランドは日本から「遠い国」だったということなのだろうか。エヴァ・デマルチク、 ポーランドの「黒衣の天使」、現代ポーランド文化が生んだ奇跡の一つである。

デマルチクの名前を初めて聞いたのは、もう10年以上も前のことだ。ポーランド留学から帰っ てきた先輩が、お土産として彼女のレコードをくれたのだった。その時「この歌手はすごいんだ よ」という説明が、なぜか、ひそひそ声になっていたことを今でもよく覚えている。たぶんそこに は、そう簡単にこの「すごさ」は説明し切れない、といった畏敬にも近い感情が込められていた のではないか。いまにして思えば、それも当然のことだった。エヴァ・デマルチクと言えば、19 60年代から現在に到るまでポーランドで、特に知識人から圧倒的な支持を受け続けてきた女 性歌手だからである。ポピュラー歌手はもちろんポーランドにはたくさんいるし、その中には相当 な実力のあるスターも何人もいるけれども、デマルチクのような歌を歌い、「歌を聞くこと」をこれ ほど強烈な劇的体験に変えてしまった歌手は他にはいない。その意味では、彼女はライヴァル のいない唯一無比の存在として、現代ポーランドの歌の世界に君臨してきた、と言ってもいい だろう。

エヴァはもともと、歌手を志していたわけではなかったという。ピアノ、建築、医学など、様々な 分野に心惹かれながら、結局は演劇の道を選び、ポーランドの古都クラクフで演劇大学に入学 した。その彼女が、クラクフの学生キャバレー「ツィルリク」(理髪師)で歌い始めたのは1961 年、まだ大学に在学中のことだ。もちろん、当時彼女はまだ無名だったが、一度でも彼女の歌 を聞いた者は、たちまちその比類なき表現力に魅了され、「ツィルリクではすごい女の子が歌っ ているから、一度聞きに行かなくては」といった具合に、評判が広まって行った。そして、翌19 62年には同じくクラクフの有名な文学キャバレー「羊窟座」(ピヴニッツァ・ポド・バラナミ)でデ ビュー、クラクフ学生歌手フェスティヴァルで優勝し、1963年にはオポレで開かれた第一回全 ポーランド歌謡祭で優勝、ワルシャワで「エヴァ63」(ジャーナリストや批評家たちによって、年 間を通じて最も優れていた歌に与えられる賞)を受賞、1964年にはソポトで開催された国際 歌謡フェスティヴァルで「華麗なる大円舞曲」に対して賞を受けるなど、その活躍ぶりは行くとこ ろ敵なしの目ざましいものだった。しかも、それはポーランド国内にとどまらず、彼女は1964年 のパリ・オランピア劇場におけるコンサートを初めとして、西ヨーロッパやアメリカ、カナダなどで も次々と公演を行ない、行く先々で熱狂的な歓迎を聴衆から受け、国際的な名声を得るにい たった。

しかし、名声を得たとは言っても、エヴァは、誰にでもすぐに親しまれる分かりやすい次元に 降りて行ったり、時局的な流行や大衆の趣味に迎合したりするようなことは決してなく、厳しく、 禁欲的に自分の芸を追及し続けた。彼女が熱烈なファンに畏敬の念を起こさせるのも、その 姿勢に、道を極めようとする本物の芸術家の気迫が感じられるからだろう。いま、ぼくの手元 には、彼女のLPレコードは3種類しかない。1966年に出た最初のポーランド版LP「エヴァ・ デマルチク、コニェチヌィの歌を歌う」、そして1975年にソ連のメロディア社から出た2枚目の LP(このレコードの9曲中、4曲はロシア語で歌われている)、そして1979年に録音され、19 82年にポーランドのヴィフォン社から出た2枚組み「ライブ」(内容はこのCDとまったく同じ)。 ぼくは、たまたまこれしか入手できなかったのかと思っていたのだが、調べてみると、どうや らこれで全部らしい。デマルチクほどの実力と名声と、そして長い経歴を誇る歌手にして、わ ずか4枚のLPとは! 旧体制下のポーランドでは思うようにレコードが出せない、ということも あったのかも知れない。しかし、それ以上に、これはエヴァの自分の歌に対する厳しい姿勢 の反映ではなかっただろうか。4枚のLPに収録された歌を比べるとすぐに分かることだが、 その大部分が重なっていて、新しいレパートリーがどんどん増えていくといった風ではまった くない。「トマシュフ」「華麗なる大円舞曲」「戦争の詩」「アヴィニョンの橋で」といった彼女の 名曲は、じつに1960年代から、四半世紀以上も歌い続けられてきたことになる。その上、 伴奏をつとめる8名からなる音楽アンサンブルの構成も、1966年以来変わっていないとい う。デマルチクがこれほど長い時間をかけて、いかに徹底的に一曲一曲を磨き上げてきた かは、レコードを聞き比べればよくわかる。ここまで自分の芸に厳しい芸術家が、安易に レコーディングを許さなかったのも当然のことだろう。

ところで、歌手デマルチクを世に送りだす場となった「キャバレー」についてだが、誤解の ないよう一言付け加えておけば、これはもちろん、現代日本で夜の巷に氾濫する風俗営 業の店ではなく、19世紀末から20世紀初めにかけてヨーロッパで流行したタイプの、歌 や一口噺、寸劇といった出し物をつないでいく市民的芸術の場である。ポーランドではク ラクフに1905年にできた「緑の風船」が最初の芸術的キャバレーだったが、その後社会 主義体制になってからも、権力に対する根強い風刺精神とともに、このキャバレーという 場もしぶとく生き残った。1960年代以降のクラクフでは、ピョートル・スクシネツキの率い る「羊窟座」が特に有名で、このキャバレーは、体制に不満を抱く多くの批判的市民の溜 まり場になっていった。(ちなみに、スクシネツキはこのCDで、司会として曲目の予告をし ている人物である)。(中略)

1960年代初めに若くしてデビューするやいなや、たちまち聴衆を魅了してしまったデマル チク。その歌の秘密は、いったいどこにあるのだろうか。彼女の歌を一度でも聞いた者が 誰でも驚嘆するのは、その表現力の豊かさである。かつて恋人と一時を過した町を思い 起こしながら、せつなく囁くように歌った「トマシェフ」、キャバレーの舞台でタンゴを踊るダ ンサーの姿を彷彿と浮かび上がらせる「真っ赤なライトを浴びて」、若くして亡くなった祖母 の肖像画に呼びかけた「祖母に」、そして、「華麗なる大円舞曲」では古き良き時代の舞 踏会の雰囲気がよみがえり、「そんな風景」では象徴的で不気味な心象風景が凄味のあ る歌唱によって表現され、「ヴァイオリン弾きのヘルツォヴィッチ」では、ユダヤ人とおぼしき 音楽家の姿が悲しげに、恐るべき死の予感とともに浮き彫りにされる。そうかと思えば、「く ちづけ」には一転して悩む可憐な女性が登場し、「戦争の詩」からは、第二次世界大戦で 倒れた若者のロマンティックで悲壮な気分が緊迫感とともに伝わってくる。デマルチクに よって歌われると、これらの歌はもはや気楽に聞き流せる単なる歌ではなく、一つ一つが 大いなるドラマを内包した人生そのものになってしまう。どれでもいい、ともかく彼女の歌を 一曲でも聞き通せば、聞き手は必ず、悲劇の幕が降りたときのカタルシスにも似た、ずっし りした手応えと爽快さを味わうことになるだろう。デマルチクの歌は、たった一人の歌手 によって繰り広げられる大劇場なのである。

もっとも、それは彼女の歌に芝居がかった派手な振付が伴う、という意味ではまったく ない。失われた過去の世界に対する哀悼の意を表すかのように、常に黒い服に身を かため、両手をまっすぐ下におろし、不動の姿勢で、あくまでも厳しい表情のまま・・・・ 媚を売るような笑みは決して浮かべず・・・・歌い続けるデマルチクは、安っぽい劇的 演出の誘惑には決して屈しない。だから、彼女の歌で劇的なのはむしろ、声と歌その ものなのだ。そうである以上、歌の中身となる詩が非常に重要なものとして浮かび上 がってくるのも、当然のことだろう。

じつは、歌詞として「本物の詩」だけを厳選して使っているというのは、デマルチクの 歌に関して、まず特筆すべきことの一つではないかと思う。「本物の詩」というのは、 歌手、あるいは作曲家の注文に応じて歌いやすく、分りやすく書かれた「歌詞」では なく、一流の詩人によって書かれた、それ自体鑑賞に耐えるような作品、という意味 である。その場合、彼女は国を問わない。ポーランドのトゥヴィム、バチンスキ、パヴ リコフスカ=ヤスノフェフスカの他、ロシアのマンデリシュターム、ツヴェターエヴァ、 ドイツ人のゲーテ、オーストラリアのトラークル、そしてキューバのギリェンなど。こう いった一流の詩人たちの作品は、当然、必ずしも平易なものではない。たとえば、 トゥヴィムもバチンスキも、20世紀のポーランド文学に大きな足跡を残した詩人だ が、その詩的言語はポーランド人にとっても、しばしば難解である。彼女はこういっ た本格的な詩人の詩を、クラシックの歌曲の場合のように忠実にメロディに乗せて いるわけではない。単語を部分的に変え、連(スタンザ)の順を入れ替え、いくつも の異なった詩を組み合わせることによって、自分の歌に作り変えていくのである。 これはもちろん、原作に対する気まぐれな改変といった次元のことではないだろう。 ここからうかがえるのはむしろ、徹底的に詩と格闘し、それが自分の血肉にならな いかぎりは、自分の歌として歌わないという、デマルチクの歌手としての潔癖さで ある。

デマルチクの歌で取り上げられている詩人のすべてについて、ここで解説することは できないが、ポーランドの詩人については、日本ではあまり知られていないということ もあるので、少し詳しく触れておこう。まず、「トマシュフ」「華麗なる大円舞曲」の原作 者ユリアン・トゥヴィム(1894-1953)は、ウッチ生まれのユダヤ人系詩人。戦間期(第 一次、第二次大戦の間の時期)ポーランドで活躍した最大の詩人の一人である。輝や かしい言葉の才能を駆使して、軽妙な詩、子供のための楽しい詩から、形而上学的 な深みのある哲学的詩にいたるまで、自由自在に書いた。「トマシュフ」の原詩は1922 年に出版された詩集「第七の秋」に収められたもので、トマシュフという名の町での淡 い思い出を抒情的に綴ったものと考えられている。ただし、デマルチクの歌でこの詩 を聞く現代のポーランド人の中には、この町が第二次大戦中、ナチス・ドイツ占領下 で大量虐殺の被害にあっていることを思い起こし、ユダヤ人の悲劇を連想する者が いるかもしれない。トゥヴィムの原詩によるもう一つの「華麗なる大円舞曲」は、「ポ ーランドの花」(1949)から取られたもの。これはナチスの脅威を逃れて一時亡命し ていた詩人が、故郷ポーランドを偲んで書いた未完の長編叙情詩で、様々な抒情 的逸脱やノスタルジックな回想をちりばめた大作である。デマルチクはこの叙情詩 詩に挿入された「華麗なる大円舞曲」という部分に独自の解釈を与え、古き良き時 代の舞踏会の華麗な雰囲気を・・・・それが後に失われ、決して取り戻せなくなると いう歴史的悲劇の予感をこめて・・・・見事に再現している。

そして、「くちづけ」の原詩を書いているマリア・パヴリコフスカ=ヤスノフェフスカ (1894−1945)もまた、戦間期ポーランドで活躍した女流詩人。日本の短歌を思わ せるようなごく短い形式のうちに、鮮やかなイメージを浮き彫りにする繊細な叙情 詩で特に有名である。「くちづけ」のもとになっているのは、詩集「くちづけ」(1926) 所載の四行詩「愛」「写真」、詩集「扇」(1927)所載の「愛」などで、デマルチクは いくつもの詩を組み合わせることによって、原作になかった物語性を作り出し、失 われた愛のドラマを展開している。

最後に、「戦争の詩」や「アヴィニョンの橋で」の原作者クシシュトフ・カミル・バチン スキ(1921−1944)は、ナチス占領下のワルシャワでポーランド国内軍の兵士とし て蜂起に参加し、わずか23歳の若さで戦死した詩人で、死後、遺稿によってその 詩作の全貌が知られるようになり、若い世代のなかに熱烈な崇拝者を生み出すこ とになった。「戦争の詩」は彼のいくつかの作品をデマルチクが組み合わせたもの だが、迫り来る歴史的破局の予感の中で、祖国のための自己犠牲をたたえたバチ ンスキ特有の若々しく悲壮なロマン主義的精神をよく伝えるものになっていると言 えよう。一方、「アヴィニョンの橋で」は、同名の有名なフランス民謡のモチーフを 使った軽やかな詩で、戦争とは直接関係がないように見えるが(原詩は1941年に 病院で書かれた)、これはおそらく、苛酷な戦時下で詩人が瞬時見た優雅な幻影 を描いたものだろう。さらに、ロシアの詩人についても、ほんの一言だけ付け加え ておくと、まずオシップ・マンデリシュターム(1891−1938)は、スターリンを風刺する 詩を書いたため逮捕され、収容所で獄死したユダヤ系の詩人であり、ヴァイオリン 弾き(原詩でははっきりユダヤ人となっている)、ヘルツォヴィッチをめぐる詩は、こ ういった彼の生涯を知る者の耳には、不吉な予言のように響かざるをえない。一 方、マリーナ・ツヴェターエヴァ(1892−1941)は、ロシア革命後亡命し、その後ソ連 にもどるが、最後は自殺に追い込まれてしまった女流詩人。マンデリシュタームも ツヴェターエヴァも、20世紀のロシア詩の最高峰に連なる詩人だが、ソ連ではス ターリンの死後も長い間、完全には解禁されなかった。そのような詩人が歌で 積極的に取り上げること自体が、かつてのソ連やポーランドでは大胆な自己主張 になっていたことは、忘れてはならない。しかし、デマルチクによって選ばれた詩 の内容を見ていてすぐに気づくのは、人間のドラマに関して、言わば普遍的な主題 を扱った作品だけが選ばれていて、時局的なものは入る余地がないということで ある。市民的風刺を身上とする文学キャバレーでは、しばしば体制批判の言辞が 聞かれるものだが、彼女は自分の歌で社会問題に大して直接言及するようなこと は、一切しない。自分にとって本物と思える詩を選び、それを徹底的に歌いこむだ けである。しかし、ポーランドの人々が本当に必要としていたのは、華々しくも空疎 な批判の言葉ではなく、まさにデマルチクが歌うような「本物の歌」だった。本物の 歌は、時代や体制を超えて、その力を聞き手に及ぼす。彼女の歌は、社会主義体 制が崩壊した現在のポーランドでも、かつての同様に聞き手に感動を与えるはずだ し、その感動は必ずや、言葉の壁も国境も越え、日本の聴衆にも届くに違いない。

|

(大きな画像) 「芸術新潮 1999年10月号 特集『黒い聖母』詣での旅」 より以下引用します。 ☆☆☆☆ 「母強し! ポーランドの『黒い聖母』 塚原琢哉(写真家) 一心で年に何度もポーランド行きの飛行機に飛び乗ったものです。 ポーランド語でチャルテ・マドンナ、「黒い聖母」。国民の90パーセント以上がカソリックの国、ポーランドで“国の守護聖女”“国民の 母”と慕われている黒い聖母は、首都ワルシャワの南西約200キロ、チェンストホーヴァという町のヤスナグラ修道院に祀られて います。フランスやスペインには木像の黒い聖母が数多く現存していますが、「ヤスナグラの黒い聖母」の特徴はイコン(画像)で あるということ。そして、このイコンこそがポーランド国民の信仰の原点となっているのです。 現ローマ法王、ヨハネ・パウロ2世(20年生れ)はポーランド出身ですが、彼が法王に就任した際に真っ先にヴァティカン内のプライ ヴェート・チャペルに飾ったのがこの黒い聖母の複製でした。81年、法王がヴァティカンのサン・ピエトロ広場で狙撃されるという事件 が起きました。テロリストによる2発の弾丸を浴びた法王は、臨終者のために行う終油の秘蹟まで施されたほどの重体でしたが、 奇蹟的に一命をとり止めます。これを、聖母の加護のおかげと確信したヨハネ・パウロ2世は2年後にヤスナグラ修道院を訪問、 弾丸で穴をうがたれたバンドを黒い聖母に捧げ、聖母への強い信仰の証としました。今日、ローマ・カトリック教会を中心にアメリカ 他、世界中でこれまでにないほどのマリア熱が高まっていますが、その源に存在するのが「ヤスナグラの黒い聖母」だともいえる のです。 ポーランドはまさに、“国をあげて”黒い聖母を信仰しています。国民の大半が、黒い聖母のおかげで祖国が護られたと信じている のです。では、なぜ人々はこれほどまでに黒い聖母を慕うのか? それを理解するためには、この国の歴史を知る必要があるで しょう。 969年、ポーランドはグニエズノ(現ポーランド中西部)にキリスト教国として建国されました。以来、いつの時代にも敬虔なカソリック 国でしたが、一方で他国の攻撃の嵐が次々とこの小国を襲います。特に18世紀のロシア、プロイセン、オーストリアによる三国 分裂はポーランドに建国以来の屈辱を与えました。国名が地図から消える・・・そんな悲しい時代が100年以上も続いたのです。 20世紀に入ると今度は、ボリシェヴィキ(ロシア社会民主労働党の一分派)による攻撃、ナチの恐怖、ソ連主導の共産党支配と、 これでもかこれでもかとばかりに次々と苦悩がこの国を襲います。そしてその度に人々は母にもすがるような思いで黒いマリアに 祖国安泰の祈りを捧げたのです。つまり、ポーランドにおける聖母信仰は愛国精神に支えられているのです。 私が初めてヤスナグラの黒い聖母を訪ねたのは1988年のことでした。あの日はポーランドを寒波が襲い気温はマイナス28度、 凍土のハイウェイをひたすら来るまで走ったのを覚えています。目指すヤスナグラ修道院はチェンストホーヴァの小高い丘の上に ありました。要塞のような厚い壁で囲われた広大な修道院です。その一部にレディース・チャペルと呼ばれる聖堂があり黒い聖母 はそこに祀られています。薄暗い聖堂内に一歩足を踏み入れると、そこは身動きもとれないほどの人、人、人。跪いて祈る者、 静かに頭を垂れる者、目を閉じて一心に拝む者。凍れる外界とは別世界。聖堂内は、巡礼たちの熱気で溢れていました。 聖母はどこにいるのだろう? 上を仰ぎ見た私はグロテスクな光景に一瞬足をすくわれました。壁一面に、義足や杖、義眼などが 所狭しと飾られているではありませんか。快癒を願って、あるいは快癒のお礼に巡礼たちが奉納したのでしょう。ハート型の銀製品 は心臓を病んだ人のものに違いありません。人々の息づかいが伝わってくるような生々しい奉納品の数々です。 突然、チャペル内にトランペットのファンファーレが鳴り響きました。巡礼たちの視線が一斉に聖堂内の奥深く、鉄柵のかなた 向こうの壁に向けられます。しかし、そこにはいまだ黒い聖母の姿はありません。ファンファーレが鳴りやみました。すると次の 瞬間、壁際に掛けられた黄金色の幕がするすると上がり聖母のイコンが格子越しに現れたのです。 「こんな聖母はみたことがない!」 私は惚けたように立ち尽くしていました。うつむき加減で焦点の定まらないマリアの視線、腕に抱くキリストの行く末を案じている ような悲しい表情。肌は浅黒く、しかも頬に二すじの切傷がくっきりと刻まれています。それは私が見てきたマリアたちとは全く異質 の聖母でした。 絵画様式でいうと典型的なビザンティンのホディギトリア・スタイル。聖母もキリストも共に正面を向き、聖母に抱かれたキリストは 右手で祝福のポーズをとり左手で福音書を抱えています。また言い伝えによれば、このイコンはマリアとキリスト。ヨセフの聖家族 が食卓に用いたテーブルに福音書記者の聖ルカが描いたもので、4世紀にコンスタンティヌス帝によってエルサレムから持ち出さ れコンスタンティノーブルを経てロシアに渡ったものとされています。明らかなのは1382年に当時のポーランド王、ヴフディスラスが ここに修道院を建てた際に寄進したということ。例の頬の切傷は15世紀に盗賊に略奪された際に付けられといわれています。 黒い聖母の威光がはじめて国中に轟いたのは17世紀、スウェーデン軍の侵攻時です。この時、ヤスナグラ修道院は激戦地と化し ましたが、ろくな武器を持たない修道士たちが敵の包囲攻撃を奇蹟的に撃退したのでした。これを“聖母の加護”と考えた当時の ポーランド国王は、翌年、正式に聖母をポーランドの女王とする旨を発表します。黒い聖母は以来、“国民の母”となったのです。 薄暗い聖堂で一心に聖母に祈りを捧げる人々に、私はポーランド国民の痛みを感じずにはいられませんでした。延々と繰り返され る戦争、その度に被害を受ける民衆、国民の悲しみを慰め、癒し、救い、幾度となく祖国を甦らせてくれた、愛の黒い聖母。私には、 マリアの頬の傷さえも聖なるものに映りました。 近年、この国の聖母信仰が熱狂的な盛り上がりをみせたのが社会主義政権末期の80年代です。 「私はマルクス・レーニン主義よりも、むしろ聖書から学ぶ」・・・自主管理労組組織「連帯」のリーダー、レフ・ワレサ(43年生れ)は こう明言していますが、彼は反政府運動の間、常に黒い聖母のバッジを襟にとめていました。連帯の活動を描いたアンジェイ・ワイダ の映画「鉄の男」(81年)にも、労働者がマリアの名を叫び続けるシーンが描かれています。黒い聖母は、連帯の女神、自由な信仰 の妨げとなった社会主義からの解放のシンボルとして労働者に勇気を与え続けたのです。 革命前夜の89年8月15日、聖母被昇天の祝日に私はヤスナグラを再訪しています。ヤスナグラ巡礼は18世紀以来の伝統があり ますが、この年は全国から50万もの信者が結集する一大ページェントとなりました。巡礼は、教区ごとに分かれ神父に導かれ、8月 15日のミサに間に合うようにヤスナグラへの道を歩き続けます。首都ワルシャワから約10日間の巡礼の旅です。 89年といえば、旧体制が行き詰まりポーランドの経済は危機的状況を迎えていました。スーパーの棚はからっぽ、カフェに入っても 砂糖もない、食物は闇ルートで流通し、物価は年に数千パーセントも上昇する。そんな苦難にあって人々はパンと水だけで歩き 続け、夜になると野にテントを張って眠り、早朝からまた歩き始めるのでした。車椅子に乗った病人や障害者を先頭に穀倉地帯を 黙々と、時には歌いながらの行進です。 祝日前夜ともなると、ヤスナグラ修道院周辺は全国から集まった巡礼たちで埋めつくされました。到着した人々は次々と森の小川 で身を清め、野原に急ごしらえの聖台をしつらえ野天のミサの準備に入ります。野が夕日に染まる頃、聖母被昇天の祝日前夜の ミサが開かれました。 「共産主義にポーランドを救うことは出来ない。苦難を乗り越えるために愛と結束を!」 神父が森の静寂を破って説教を始めます。子供を含めて誰ひとり私語をする者はありません。その厳粛たること! 説教の後、 少女たちの歌う賛美歌が森にこだましました。野原に立てられた十字架が緋色に光っていました。それは宗教の原点が凝縮され たような清楚で美しい光景でした。 15日当日、聖母と連帯の旗を掲げた巡礼たちの波が晴れやかに修道院に吸い込まれていく光景を眺めながら、私は黒い聖母の 限りないパワーを感じていました。連帯、解放、自由、祖国の平安。黒い聖母はポーランドの無血革命、そしてそれに続く世界規模 の共産圏崩壊の原動力となったと私は強く信じています。 ある時、私は教会のオーソリティに「なぜ、聖母は黒いのか?」と尋ねたことがあります。すると彼は「皆さんは“黒”に謎めいた 解答を求めるかもしれないが、これは長年の蝋燭の煤が原因。ただそれだけ」と淡白に答えたのでした。しかし、本当にそれだけ でしょうか? 確かに学術的には黒の謎は何ら解明されていません。 ただ私は思うのです。ポーランドは平野や畑が国土の大半を占める農業国です。巡礼の道は鼻にツーンとくる麦の匂いに満ちて いました。地平線まで広がる穀倉地帯を歩く巡礼たちの姿は農耕民族そのものです。その人々が大地を連想させる浅黒く日焼け した聖母を求めるのは自然なことでしょう。色白で審美的なマリアではとっつきにくい。ましてや理性と合理に支えられた父性的な キリスト教の神には甘えられない。しかし、浅黒く、悲しみの瞳をたたえた黒い聖母なら自分たちの痛みをわかってくれるはずだ。 農耕民族特有の永遠の母性を求める宗教観と、外来文化であるキリスト教が融合しポーランド独特の黒い聖母信仰を育んだの ではないでしょうか平和な時代には五穀豊穣を叶え、受難の時には母のごときやさしさで包み込んでくれる黒いマリア。愛と慈しみ のこの聖母に私は深い感銘を覚えるのです。 (談) ☆☆☆☆ |